【052話】超ミイラしょうがと人食い

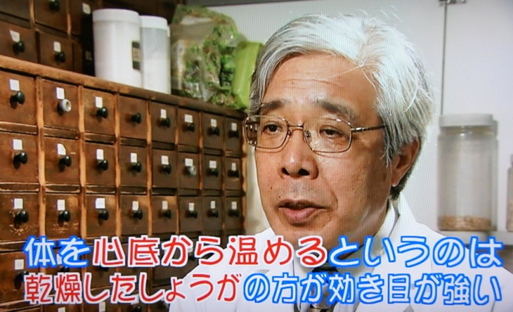

前回、NHK「ためしてガッテン」(ウルトラしょうが)の出演余話のことを書いたのですが、大勢の方からアクセスをいただき、テレビの反響の大きさにびっくりしました。

番組は、「乾燥しょうが」を「ウルトラしょうが」の名で始まりましたが、もうひとつ「超ミイラしょうが」というキーワードも織り込まれました。口に入れる薬や食物に「ミイラ」の名は少しそぐわないのではないかと思われるでしょうが、実は「ミイラ」は立派な薬物として使われてきた事実があります。

ミイラは、死んだ人を人為的に乾燥させ腐敗しないようにしたもので、古代エジプトやアンデスにおいて盛んに行われてきました。また、乾燥地域には自然にミイラ化した死体が残されていることがあります。

15世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパでは医薬品としてミイラが頻繁に使われました。中国の「証類本草」や「本草綱目」などの本草書には「木乃伊」として「ミイラ」が収載され、瘀血(血行不良)に効果があるといわれ、結核、吐血、淋病などに用いられていました。

ついでの話をしますと、人の体のほとんどの部位は薬として利用されています。

さきほど挙げた「本草綱目」(李時珍著、1596年ころ)の人部第五十二巻に、骨、爪、毛髪、陰毛、精液、涙、汗、ふけ、耳垢、膝頭垢、歯くそ、母乳、唾液、大便、尿、経血、血液、胆石、尿路結石、へその緒、人肉、陰茎、胆のう、胎盤に至るまでの記載があり、人体のあらゆる部位が使われているのには驚かされます。

特に胎盤は「紫河車」と呼ばれ、滋養強壮薬として漢方薬に配合されています。日本でも料理に入れて食する風習がある地域もありました。現在においては、ヒト胎盤製剤が滋養強壮剤として、商品化され販売されています。

また、江戸時代には、人の胆のうを用いた「人胆丸」が首切り役人の山田浅右衛門により発売されたとの記録があります。当時の不治の病であったマラリアや肺病に使われました。

今の「仁丹」が「人胆」だったとの話を聞いたことがありますが、これは人を食った話なのかもしれません。

コメント

コメントを投稿